Après le BYOD, le MYOD

(Make Your Own Device)

Sophie Clairet

Après le BYOD, le MYOD

(Make Your Own Device)

Sophie Clairet

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a enregistré 14 différends en 2014, contre 20 en 2013 et 28 en 2012, soit une réduction de 50% en deux ans. Le Brésil mis à part, l’Amérique centrale et Latine est sortie du tableau. L’Europe et l’Asie enregistrent cette année 2014 la majorité des contentieux portés devant l’OMC.

Ce graphique ne reflète pas la réalité des guerres commerciales en cours, mais la recherche de résolution des différends entre parties qui privilégient le cadre multilatéral.

On compte en 2014 seulement 11 parties aux litiges, l’Afrique et le Moyen-Orient restant totalement à l’écart du mécanisme (voir ici).

L’Union européenne se détache en 2014 comme puissance commerciale la plus offensive dans le cadre de l’OMC, avec trois plaintes déposées contre la Fédération de Russie, une contre les États-Unis et une contre l’Indonésie. Les sujets sont à l’image des priorités des échanges, l’UE contestant des freins russes à l’importation de voitures (allemandes au premier chef) et de produits agricoles (végétaux et animaux), les Russes se plaignant de la taxe énergétique européenne (Troisième paquet énergie). Leur plainte du 30 avril 2014, la première déposée depuis leur accession à l’OMC, précède de quelques mois leur abandon du projet South Stream (1) au bénéfice du renforcement d’un axe Moscou-Ankara. A la clé de ce rapprochement particulièrement médiatisé fin 2014, il y a la hausse des flux gaziers russes vers la Turquie (et un jour vers l’UE via la Grèce ?), l’annonce de la construction par la Russie de la première centrale nucléaire turque, et celle d’échanges en monnaie nationale pour réduire l’influence du dollar.

Historique et récurrent, le différend UE/USA relatif aux soutiens que chaque partie reproche à l’autre d’accorder à son secteur aéronautique a débouché sur une plainte de l’Europe à propos des subventions allouées à Boeing. L’UE (2) a désormais 33 plaintes en consultation contre les USA, les USA 19 contre l’UE.

A l’accusation de fermeture formulée par l’un succède l’accusation de fermeture formulée par l’autre… au fond, quelles règles du commerce international jouent ces parties ?

L’Afrique, la Mongolie aux sous-sols gorgés de ressources, l’Ukraine aux terres riches, la Libye et ses puits de pétrole, comptent parmi les plus ouverts aux échanges internationaux.

En revanche, USA, UE, Russie, Inde, Chine, tous régulièrement parties dans des différends auprès de l’OMC, ressortent sur cette carte aussi fermés les uns que les autres (3). Vivement que l’Afrique crée sa zone de libre-échange pour mettre un peu de piment dans ce petit jeu…

Sophie Clairet

Image du haut : Cliché de Fr Maxim Massalitin sur Flickr. Novyï Svet, péninsule de Crimée. Une péninsule enviée, théâtre de nombreuses guerres à travers l’Histoire.

(1) Projet de gazoduc Russie-UE via la Bulgarie qui évitait l’Ukraine.

(2) Plus précisément les Communautés européennes puis l’UE.

(3) Pour autant qu’on considère cet indicateur comme une manière d’observer l’ouverture d’une économie par rapport à l’étranger.

Diéu nous fague la gràci de vèire l’an que vèn,

Et se noun sian pas mai, que noun fuguen pas mens !

Vous pouvez suivre en direct à cette adresse de 9 h 30 à 11 h 30 le lancement officiel de l’atlas publié par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (OCDE) ce vendredi 19 décembre 2014.

« Le Sahara-Sahel traverse des épisodes récurrents d’instabilité, cependant les crises libyenne et malienne récentes intensifient le degré de violence. Elles restructurent les dynamiques géopolitiques et géographiques. Transfrontalières voire régionales, ces crises contemporaines nécessitent de nouvelles réponses institutionnelles. Comment les pays partageant cet espace – Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Tchad et Tunisie – peuvent-ils, ensemble et en relation avec des États tels que le Nigéria, le stabiliser et le développer ?

Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Avant l’époque romaine, des routes le traversaient déjà, à l’origine militaires. Les échanges commerciaux et humains sont intenses et fondés sur des réseaux sociaux auxquels se greffent désormais les trafics. La compréhension de leur structuration, de la mobilité géographique et organisationnelle des groupes criminels et des circulations migratoires représente un défi stratégique. Cet ouvrage espère relever ce défi et nourrir les stratégies pour le Sahel de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) en vue d’une paix durable. »

Site du CSAO (OCDE) : http://www.oecd.org/fr/csao/publications/un-atlas-du-sahara-sahel-9789264222335-fr.htm

Les datavisualisations, ces fresques en graphiques et dessins se sont banalisées dans notre paysage. Mais de quoi parlent-elles ? Qu’est-ce qu’elles révèlent et veulent nous dire (approche minimaliste) ou nous faire penser (approche « neuromarketing »), de quelle construction du monde participent-elles (approche géopolitique) ?

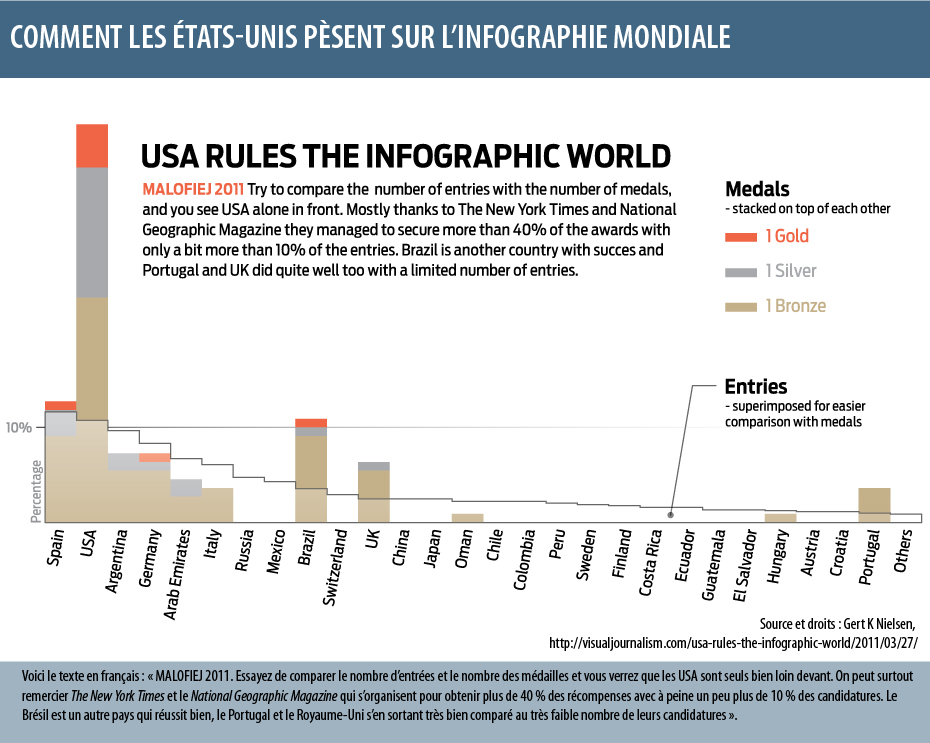

Nous sommes très loin de la grotte de Lascaux où l’on dessinait avant l’invention de l’écriture – même si sms et autres tweets font oublier le sens des lettres, la musique des mots et des arguments. Aujourd’hui, les concours d’infographie récompensent la qualité de mise en forme des données (valeur esthétique) et son efficacité (valeur d’influence). A l’initiative de ces défilés, on peut citer la presse avec la Society for News Design (SND) basée en Floride et qui regroupe 2600 journalistes visuels* du monde entier, associée aux écoles de design comme l’université de Navarre à Pampelune pour le prix mondial d’infographie Malofiej décerné en mars depuis 22 ans. Les agences d’études de marché-marketing ont suivi le mouvement, avec notamment Kantar pour le prix « Information is beautiful » décerné en novembre depuis deux ans. C’est au tour des pourvoyeurs de mégadonnées d’une part et de « communautés d’intérêts d’utilisateurs » d’autre part de faire leur apparition sur la place. Voilà pourquoi on peut y trouver un intérêt géopolitique : quels sont les acteurs et que se passe t’il en termes de territoire de référence pour les sociétés ? Ce très court texte ne prétend pas donner des réponses mais organiser un certain nombre d’interrogations.

J’ai commencé une première version en octobre 2013, avant l’attribution du prix Kantar 2013. L’angle d’attaque était alors « Défilés de mode chez les big datas ». La sous-représentation de l’Europe était tout simplement énorme alors même que se diffusait massivement la mode de la visualisation des données. Cela m’interpellait mais ma clé de lecture ne dépassait pas deux constats : la presse et les infographistes français étaient à la remorque de la mode (codes visuels « vintage » créés ailleurs), mais rien de nouveau depuis vingt ans si l’on regarde bien les nationalités des concurrents de Malofiej. J’ai mis en ligne un premier sujet Derrière les images… que celui-ci complète.

En 2011, visualjournalism.com dressait le constat suivant pour le prix Malofiej dont les concurrents américains avaient remporté le prix : « Félicitation aux vainqueurs, et au reste du monde je dis : mettez-vous au travail pour que nous puissions obtenir des récompenses un peu équilibrées lors du Malofiej 20, annoncé comme un événement encore plus grand que d’habitude. »

L’infographie réalisée par le Danois Gert K. Nielsen, qui se présente sur Twitter comme « Business Owner at Emotion Infographics », était sans appel.

L’infographie réalisée par le Danois Gert K. Nielsen, qui se présente sur Twitter comme « Business Owner at Emotion Infographics », était sans appel.

Trois ans plus tard, Malofiej 22 a récompensé surtout et avant tout The New York Times. Une représentation que n’a pas manqué de souligner le réseau brésilien nupejoc (Núcleo de Pesquisa em Jornalismo Científico, Centre de recherche en journalisme scientifique) « NY Times é o grande vencedor do Malofiej 22 ». Voici ce que l’on peut faire dire à la liste présentée sur le site de l’organisateur :

Le blog datavizualisation.fr a souligné pour sa part que pour la première fois un Français participait au jury – la rédactrice en chef de Courrier International. Il est bon de préciser que ce journal sélectionne et diffuse en France des articles issus de la presse mondiale. Ce sont des experts du New-York Times et de la NASA qui ont animé des ateliers.

Il est plus compliqué de distinguer par nationalité les concurrents et vainqueurs du prix Kantar, décerné à Londres dans quelques jours par le 2e groupe mondial en marketing et communication. Notons un changement de domaine, nous ne sommes plus dans le spectre de l’information de presse mais dans celui du marketing. Le site Kantar « Information is Beautiful » et la page Facebook dédiée au concours ne se prêtent pas à l’information : les sponsors ne sont pas mentionnés et les pays ne composent pas une donnée à communiquer. Le site donne le vertige en donnant à voir des dizaines de propositions pour six catégories : « Data Visualization, Infographic, Interactive Visualization, Motion Infographic, Tool et Website ». Notons également l’orientation clairement virale du concours, Kantar primant à la fois des réalisations et des outils de diffusion. Le seul sujet de l’exemple qui suit est typiquement « viral ».

Une différence de taille par rapport au prix Malofiej : « You be the judge ! ». Pour cautionner le sérieux, deux lettres sont fournies à profusion sur ce site : « Dr » pour titulaire d’un doctorat.

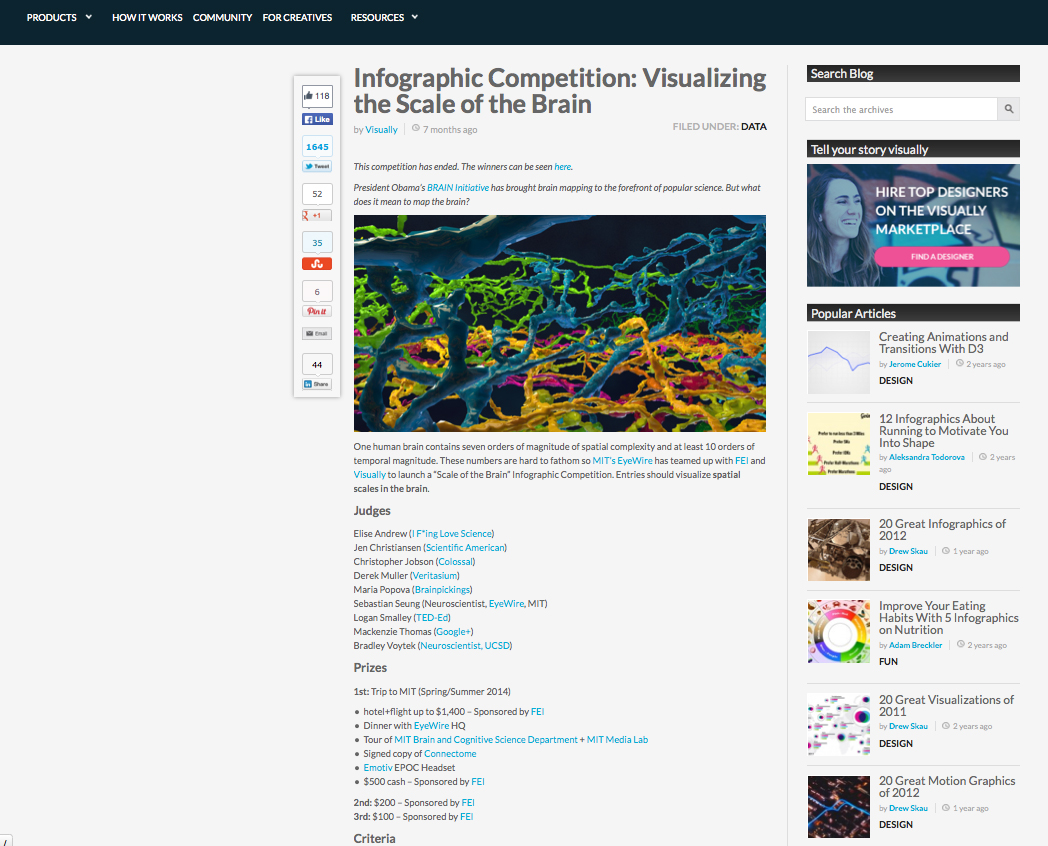

Si les neurosciences ne sont pas loin dans un prix marketing, c’est qu’elles constituent un acteur du panorama. Elles ont elles-mêmes leur prix d’infographie qui offre notamment un séjour au MIT, dans le cadre de l’initiative Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (l’acronyme Brain signifiant aussi cerveau) lancée par le président Obama en 2013.

MIT Eye Wire – plate forme interactive du MIT qui appelle actuellement à participer à un jeu pour cartographier le cerveau – le fabriquant de microscopes FEI et la plate forme d’hébergement d’infographies visual.ly se sont associés pour lancer ce concours.

MIT Eye Wire – plate forme interactive du MIT qui appelle actuellement à participer à un jeu pour cartographier le cerveau – le fabriquant de microscopes FEI et la plate forme d’hébergement d’infographies visual.ly se sont associés pour lancer ce concours.

Or comme chaque géographe sait, quand on cartographie, c’est qu’en général on veut conquérir.

La phase actuelle est celle où l’individu crée lui même des infographies à partir des données qui lui sont proposées en utilisant des outils gratuits. Chacun d’entre nous s’approprie des informations qui nécessitaient auparavant pour les diffuseurs de lourdes campagnes publicitaires sans garantie d’être assimilées. Chacun d’entre nous va les diffuser à son propre réseau. Et il n’est pas interdit de penser que chacun d’entre nous émette sous d’autres formes encore, et sans y prendre garde, des données via l’utilisation d’outils gratuits de mise en forme.

Sophie Clairet

Image du haut : Image du concours de dataviz lancé par Google en 2012 à l’occasion des présidentielles françaises.

* Expression peu usitée en français, renvoyant à une catégorie de journalistes maîtrisant à la fois les vecteurs visuels et textuels pour diffuser l’information. On en trouve une définition sur Wikipedia et une utilisation dès 2009 aux Assises internationales du journalisme.

Partir découvrir le monde, visiter, aller voir plus loin… Tout cela constitue des fondamentaux de l’humanité. Parmi nos aventuriers, les marcheurs composent un groupe particulier. Ce groupe-là n’a pas la limite du moteur d’une machine ni de la voie bitumée. La fin de la marche dépend de la seule volonté – certes de l’état des pieds et de l’arrivée d’une mer ou d’une rivière. Au fur et à mesure de l’avancée et de la découverte, la volonté se renforce ainsi qu’un certain sentiment de puissance et de conquête.

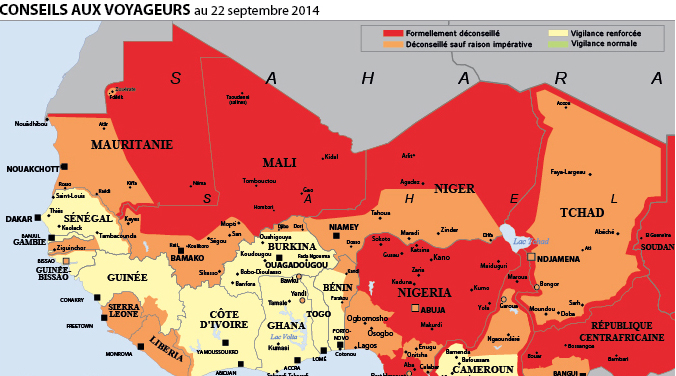

Les marcheurs sont une mouvance touristique qui célèbre cette liberté de dépasser quelques limites, les frontières en font partie.

En avril 2014, un magazine plaçait en couverture « Retourner au Sahara en 2014 ? » et passait en revue différents chemins de découverte de la Mauritanie à la Tunisie. Le rappel des zones déconseillées par le ministère des Affaires étrangères ponctuait chaque ode à la re-découverte de contrées devenues impénétrables au gré de la montée des mouvances islamistes. La liste des voyagistes et compagnies aériennes permettait en revanche de trouver parfois comment y aller malgré tout, en transitant par un État moins regardant que la France.

Pincée d’aventure, sentiment de transgression face à la montée des murs, perspective simplement de contempler des paysages magnifiques placés hors de portée par la folie des hommes, simple légèreté teintée d’irresponsabilité au prétexte que la vie est trop courte pour être enfermée… la liste des ressorts serait trop longue à dresser.

Il convient juste de rappeler le rôle fondamental de la simple marche comme système de découverte du monde réel. Une puissance d’expérience mais aussi de formation de la pensée (1) que le monde virtuel ne remplace pas. Les voies qui se ferment devant les pas d’un marcheur sont autant d’emprises territoriales (2) des forces obscurantistes.

Sophie Clairet

Image du haut : Sahel : zone déconseillée aux voyageurs. Attention à rechercher les informations sur les pays limitrophes (ex. Algérie). Source : MAEDI

(1) Voir les nombreux ouvrages sur philosophie de/et la marche.

(2) Le territoire est un espace sous contrôle, approprié.

« À quelle distance dois-je me tenir des autres pour construire avec eux une sociabilité sans aliénation ? »

Roland Barthes (1915-1980) a tenté d’y répondre en 1977 au Collège de France, en plongeant dans la richesse de notre langue et de notre culture. Quelles que soient les échelles – du monde à la cellule familiale – cette distance passe par la préservation de son rythme (idiorrythmie). Le pouvoir apparaît comme perturbateur/faiseur de rythme : « la subtilité du pouvoir passe par la dysrythmie, l’hétérorythmie ».

Voici le lien vers les conférences (format audio) intitulées « Comment vivre ensemble », prononcées à partir de janvier 1977 par Roland Barthes dans le cadre du Collège de France, institution française fondée en 1530 où les cours sont gratuits et ouverts à tous. Le regard du sémiologue glisse de la distance au temps, un éclairage enrichissant pour les approches géographiques ou géopolitiques.

– « Comment vivre ensemble / 1976-1977 » sur http://www.roland-barthes.org

– Roland Barthes : « Comment vivre ensemble » (« How to live together »), Lectures at the Collège de France, 1977 sur http://ubu.com

Sophie Clairet

Image du haut : Israel vs Palestine, cliché sur Flickr de Dust Mason (cc).

La base de données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) permet de suivre l’évolution des dépenses d’armements engagées depuis 1989 à l’échelle mondiale. Depuis le 1er juillet, le SIPRI diffuse, en plus de cette ressource, une nouvelle base dédiée aux membres de l’OTAN, dont les données remontent à 1949 et qui présente des graphiques – c’est-à-dire une mise en forme visuellement efficace de quelques données triées. Cette nouvelle production scientifique intervient au moment où les médias évoquent une éventuelle intégration de la Suède et de la Finlande à l’Alliance atlantique et où la paix européenne est remise en question par la question ukrainienne. Données scientifiques versus contexte géopolitique et influence, peut-on démêler la pelote ?

Entre 2001 et 2012, la dépendance énergétique de l’Union (1) est passée de 47 à 53 % – toutes sources d’énergies confondues. Cette donnée chiffrée a le sens qu’on veut bien lui prêter tant les situations nationales diffèrent ; a minima il est possible de dire que l’Union européenne est aujourd’hui plus dépendante de ses fournisseurs d’énergie car certains de ses membres creusent leur déficit énergétique plus vite qu’il ne peut se combler. Cette dépendance augmente alors même que la consommation d’énergie recule puisqu’il manque 148,4 millions de tep en 2012 par rapport au maximum de consommation de 2006 (2).