Soyons vigilants ici à l’enkystement, à la rupture Paris-province, et à la fermeture silencieuse du monde en général, partout à la crainte d’aller voir ailleurs et de rencontrer l’autre.

Soyons vigilants ici à l’enkystement, à la rupture Paris-province, et à la fermeture silencieuse du monde en général, partout à la crainte d’aller voir ailleurs et de rencontrer l’autre.

Coronavirus : diagnostiquons et traitons ! Premiers résultats pour la chloroquine. Vidéo du Pr Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée diffusée le 16 mars 2020 et mettant en évidence les apports des premiers essais réalisés par son centre sur des patients atteints du Coronavirus.

Ressources : IHU Méditerranée

Cette nouvelle de Thomas Mann dépeint l’avancée de l’épidémie du choléra asiatique à Venise en 1911. Une épidémie qui ne dit pas son nom, dans un haut-lieu du tourisme où converge la belle société. Cachée par les autorités qui redoutent une mauvaise presse et le départ des touristes, la maladie progresse en creux, entre silence des gens informés et tarissement du flot d’étrangers. Aujourd’hui, 23 février 2020, une ambiance grise et froide remplace les couleurs du carnaval. Les autorités italiennes interrompent brutalement la fête pour cause de Covid-19, virus asiatique de l’année. L’occasion de se replonger dans La mort à Venise de Thomas Mann dont voici un extrait ainsi que la bande annonce du film de Visconti avec une musique de Gustav Mahler (merci Caroline et François pour la mise à jour du 26/02) :

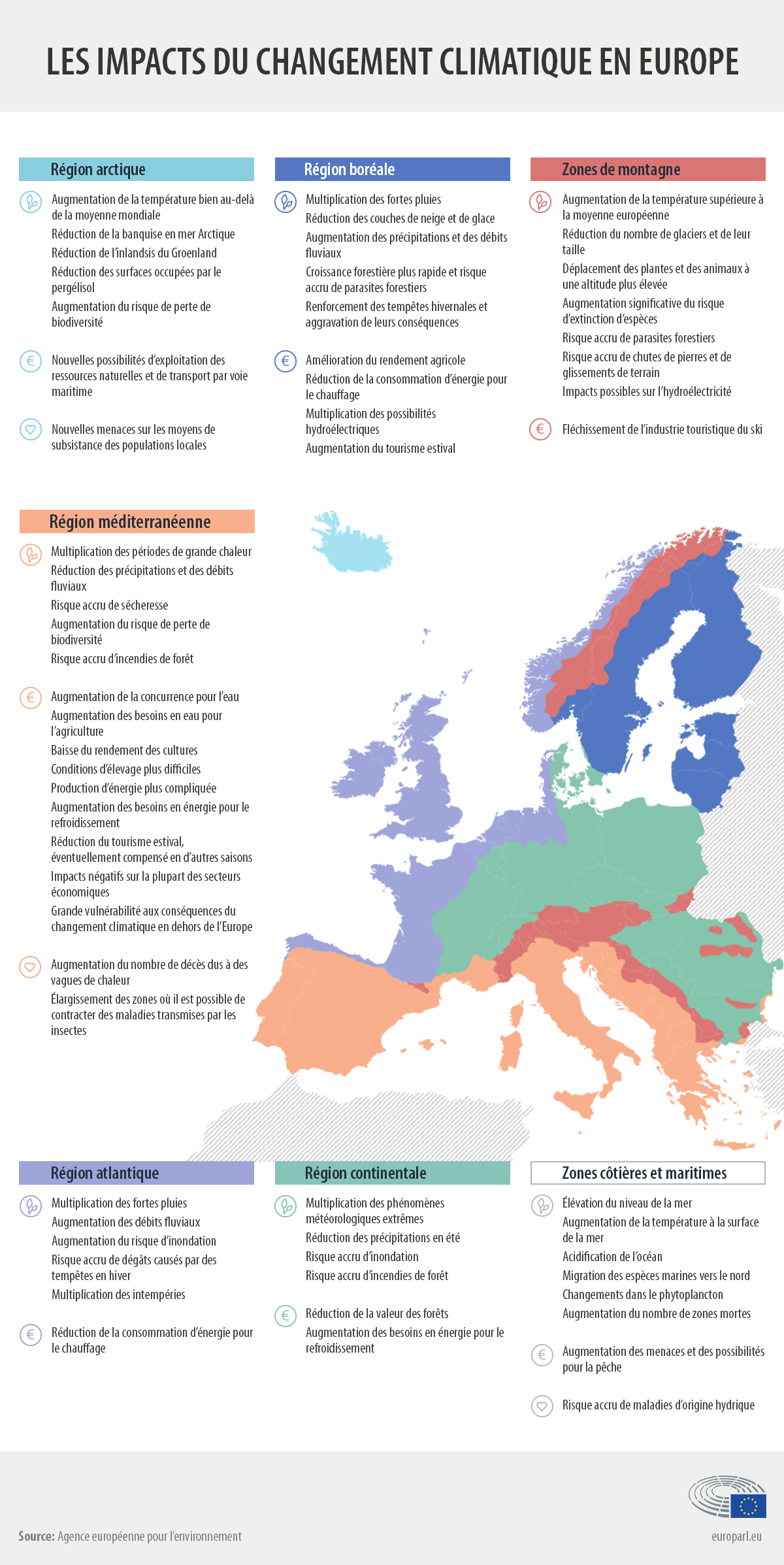

© Agence européenne pour l’environnement, 2017

Diffusée par le Parlement européen en septembre 2018, cette infographie utilise les données du rapport Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report

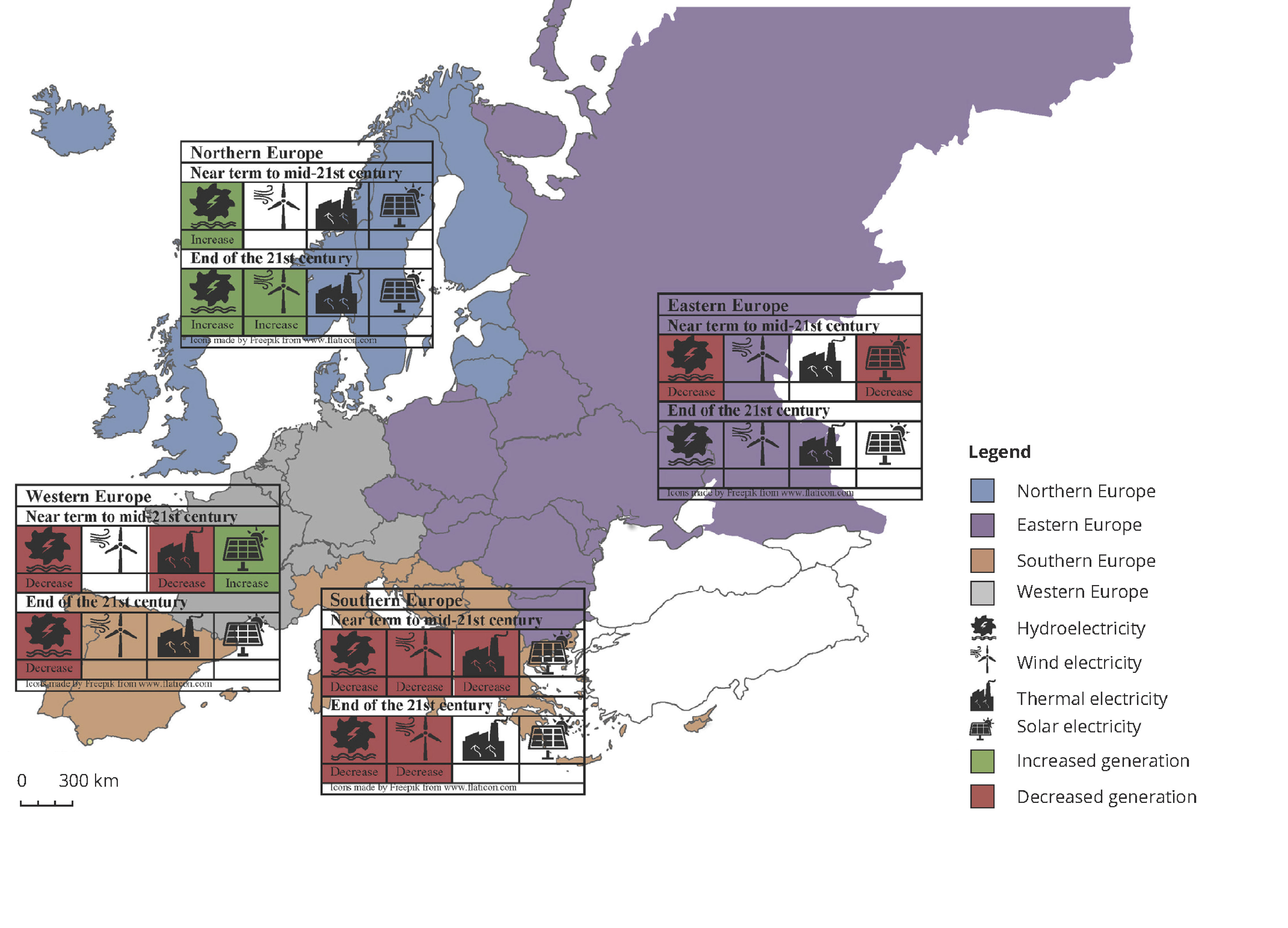

Également incluse dans ce rapport, l’infographie du haut de page Projected impacts of climate change on electricity production from different sources in four European regions, met en évidence les impacts sur la production d’électricité.

Les extraits sélectionnés concernent l’Espagne et en particulier la Catalogne. La présentation des télévisions régionales du reste de l’arc méditerranéen a été retirée. Intérêt : éclairer l’une des données du processus de normalisation de la culture catalane. Texte extrait de ma thèse soutenue en 2000. Ni le texte ni les titres n’ont été modifiés.

Voici un voyage dans la recomposition du monde du travail et des espaces de la vie professionnelle, non pas une note de lecture de La révolte des premiers de la classe. Métiers à la con, quête de sens et reconversion urbaine[1] de Jean-Laurent Cassely mais une discussion autour de cet ouvrage. En effet ce livre suscite de très nombreuses pistes de réflexion tant il fourmille d’illustrations très soigneuses du réel. Il opère une véritable mise en musique de signaux faibles. Voilà une mine pour les géographes et explorateurs de terrain qui constatent que les candidatures d’adultes en « reconversion » se sont bel et bien démultipliées dans les Centres de formation des apprentis (CFA).

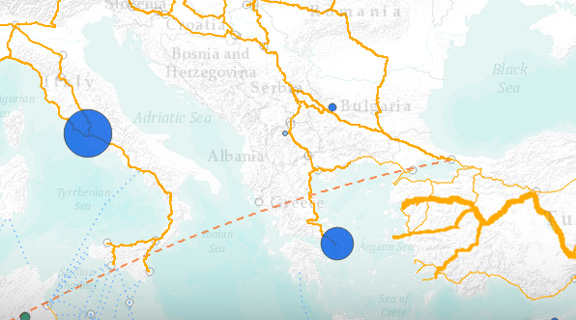

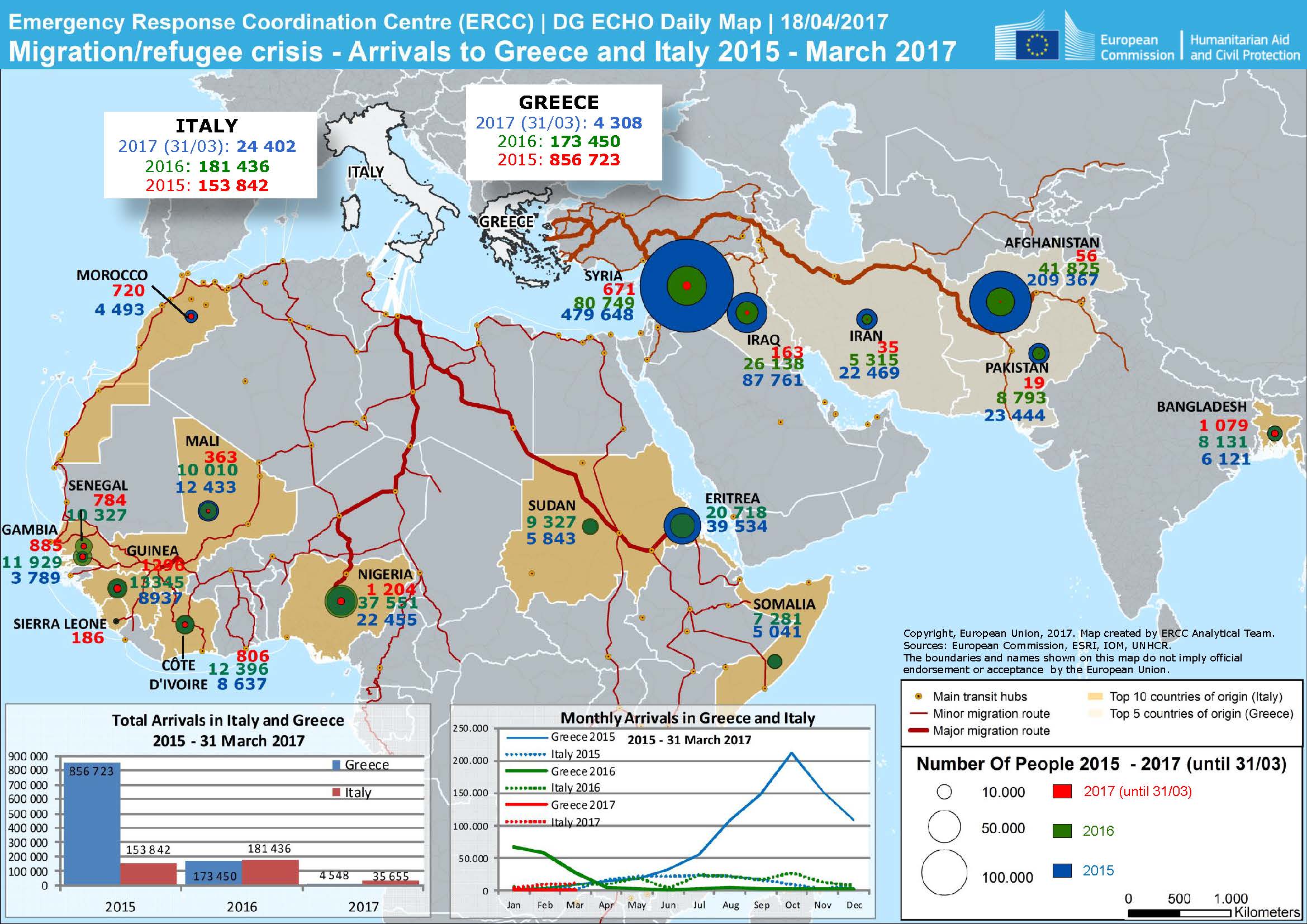

Voici la carte du jour mise en ligne le 18 avril par ECHO, service de la Commission européenne à l’aide humanitaire et à la protection civile. Elle associe deux catégories d’informations, des données de localisation et des données statistiques concernant deux grands systèmes de routes de migrants et de réfugiés vers l’Europe. On distingue clairement dans les chiffres que la route qui rejoint la Grèce depuis la Turquie s’est fermée tandis que celle via la Libye vers l’Italie est en plein essor. [Note au lecteur : attention toutefois aux figurés et aux couleurs, cette carte recèle quelques inversions entre les graphiques et les étiquettes.]

Quelques jours avant la publication de cette carte, le 13 avril, le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj accusait dans le quotidien allemand Bild l’Union européenne de ne pas tenir ses promesses tandis que les médias occidentaux relataient le commerce d’esclave organisé par les tribus libyennes et l’état déplorable des geôles libyennes.

Publiée dans un contexte d’enchères UE-Libye en marge d’un nouvel accord, cette carte propose bien d’autres niveaux d’informations : là où les routes n’existent pas se dressent des murs.

Entretien avec Jean-Richard Delfassy, expert indépendant sur les Routes de la Soie.

Ce retour des empires terriens, en apparence positif parce que « commercial », détient sans doute des germes néo-totalitaires et conspirationnistes qu’il faut analyser en profondeur, au même titre que l’atlantisme en détient ou a pu en détenir aussi…

Mais dans ce western qui se joue aujourd’hui en Europe, qui tiendra le pistolet chargé, qui regardera passer les trains, qui jouera aux Indiens, et qui creusera ?

Le 11 décembre 2016, la Suisse met en service le tunnel du bas Saint-Gothard, le plus long tunnel du monde. 57,1 km à 2 000 mètres sous les Alpes suivant un axe nord-sud, 20 ans de travaux pour coût total de 11,1 milliards d’euros – dépenses « surveillées par les électeurs helvétiques » depuis la votation de 1992 qui a entériné le projet.

Le 1er janvier 2017, China Railway Corporation annonce une nouvelle concrétisation de l’axe de communication est-ouest One Belt, One Road (OBOR) avec le départ du premier train de Yiwu pour Londres – arrivée prévue 18 jours plus tard, soit le lendemain du discours de Xi-Jinping à Davos prônant le libre-échange.. 12 000 km à travers le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l’Allemagne, la Belgique et la France pour ce train chinois.

Ces deux projets ont en partage de permettre la traversée de l’Europe de part en part et de port en port, l’un nord-sud et l’autre est-ouest, sans être à l’initiative de l’Union européenne ni de l’un de ses membres. Ils ont tous deux été planifiés sur des décennies dans la perspective d’accorder à leurs commanditaires des avantages compétitifs dans les échanges économiques.

Les médias se font plutôt discrets sur le tunnel du bas Saint-Gothard qui démontre le savoir-faire de la démocratique Suisse, tandis qu’OBOR suscite de nombreux sujets sur les appétits de la dictature chinoise.

Vus d’Europe, hors considération de type alliance militaire, les deux constituent pourtant les deux faces d’une même médaille dans un vaste mouvement de recontinentalisation. Mais dans ce western d’Europe, qui tiendra le pistolet chargé, qui regardera passer les trains, qui jouera aux Indiens, et qui creusera ?