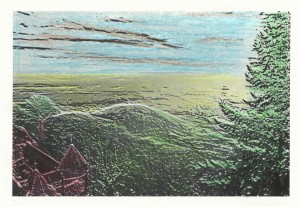

Au delà des forêts qui tapissent la colline de Montemarcello, s’étendent la succession des marinas et plages sur le front de mer et la plaine lagunaire enrichie par les eaux du Magra, plantée de cultures maraichères. Ces terres recouvrent en partie l’antique cité de Luna, capitale historique de Lunigiana et grand port impérial d’où partait le marbre de Carrare – baptisée Luna en l’honneur de la déesse de la Lune.

Au second plan les villages perchés, dominés par les enceintes médiévales des Malaspina, abritèrent à partir du XIe siècle les habitants chassés par l’ensablement du port, le paludisme et l’insécurité qui sévissaient dans les lagunes. Une vingtaine de châteaux, édifiés par la famille des Malaspina ou qui leur furent confiés, coiffent encore les reliefs. L’arrière-plan s’arrête à une dizaine de kilomètres dans les Alpes Apuanes, dont les carrières de Carrare sculptent la silhouette depuis des millénaires.

La via Francigena traverse ce paysage, reliant Rome à l’Europe du Nord, serpentant entre les collines et remontant la vallée du Magra. La Via Statale n°1 (route nationale n°1) et l’autoroute A 12 installées dans la plaine, suivent la même direction.

Le refuge où Dante élabora une nouvelle paix

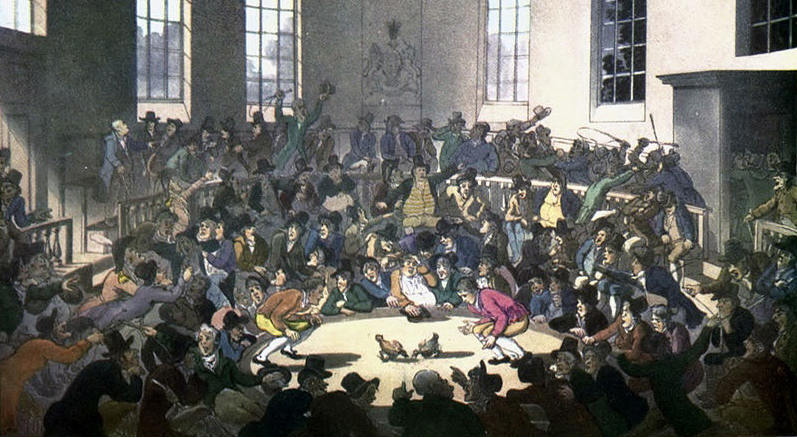

Ce paysage profondément humanisé n’a guère de naturel que les dauphins qui peuplent les eaux calmes. Cette zone frontière entre Ligurie et Toscane, entre Mer et Terre, fut jadis la limite entre le Génois et le Toscan, mais aussi une terre d’opposition entre Guelfes et Gibelins, une zone de conflits entre évêques de Luni et marquis de Malaspina, puis entre évêques et bourgs aspirant à l’indépendance.

La guerre, les querelles, les rapines se sont achevées par le traité de Castelnuovo-Magra ou « Paix de Dante » en 1306. Dante Alighieri mit en pratique l’hégémon décrit dans De monarchia, ce type de paix qui voit un souverain au dessus des autres leur imposer sa paix.

Au XIIIe siècle en Lunigiana, l’influence des marquis de Malaspina s’imposa face à celle des Évêques-Comtes qui finirent par disparaître de la vie politique. A ceux qui craignaient alors qu’une telle situation d’hégémonie aux mains d’un homme nourrisse la guerre, Dante répondait que quelqu’un de si puissant souhaiterait la stabilité.

C’est sous la belle lumière et à travers les paysages morcelés de Lunigiana que s’élabora sous la plume de Dante l’une des plus anciennes défenses de l’idéal civique. Dante y gagna d’être mis à l’index par l’Église jusqu’en 1880.

Leçons de Rome

Bien que les papes soient affaiblis, le Saint-Empire ne sut tirer profit de la paix de Dante. L’argumentaire était prêt mais l’empereur décéda trop tôt. Voici une lecture de Thierry Menissier qui éclaire l’idéal civique que Dante place dans l’empire : « Le peuple qui dans l’histoire du monde a triomphé par les armes et qui a imposé à presque toute l’humanité « sa » paix n’est pas n’importe quel peuple : c’est le peuple qui a promu le droit romain, c’est-à-dire celui qui a imposé sur le territoire de sa conquête la loi rationnelle valable pour tous (et non pas l’arbitraire de la volonté personnelle). Toute l’histoire du monde a même basculé autour de cet événement : l’extension à un vaste ensemble territorial de la juridiction civile unifiée inventée par les Romains. Le génie de ces derniers – expression de la « grâce spéciale » qui leur a été accordée – est d’avoir incarné la possibilité du règne de la loi ; le paradoxe de l’histoire veut que cette possibilité en soit passée par la conquête armée. » (Monarchia de Dante : de l’idée médiévale d’empire à la citoyenneté universelle)

Un havre de paix face aux nouveaux empires

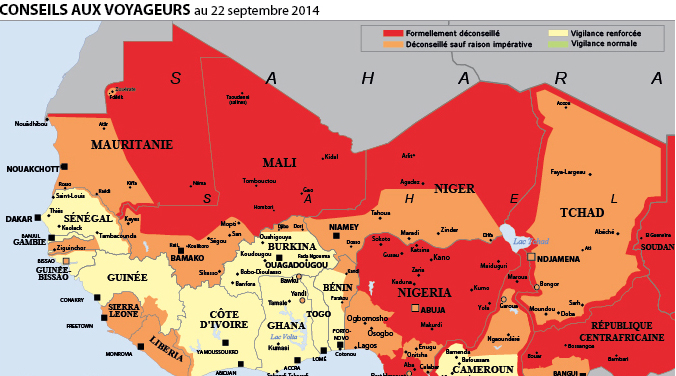

Ce havre de paix façonné par l’histoire, la culture et la douceur de vivre m’a accueillie pour quelques jours de vacances le lendemain d’un attentat qui endeuillait la promenade des Anglais. En ce mois de juillet 2016, les augures de la finance prédisaient l’effondrement du système bancaire italien. Très vite, il apparut que ni les papes, ni l’empire, ni la terreur, ni la finance n’avaient pris le pouvoir dans ces contrées. Les autochtones s’étaient débarrassés du système, pas de femmes voilées, pas de policiers surarmés, « No bankomat ». Se promener avec une carte bancaire limitait grandement l’interaction avec l’économie locale alors que des espèces sonnantes et trébuchantes en poche permettaient d’accéder à des productions autant diversifiées que le permettait la variété des paysages. Partout des terres en culture, des fabriques transformant le marbre, des boutiques ouvertes jusqu’à point d’heure, des familles faisant la passeggiata. Très peu de touristes étrangers, très peu de touristes voilés, beaucoup de calme et de paix. Des enfants qui courent dans de grands éclats de rire.

Sophie Clairet