L’Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) vient de mettre en ligne le Baromètre des Conflits 2013, en anglais et en allemand. Comme dans les précédentes éditions, l’ensemble des conflits politiques est passé en revue, depuis les crises non-violentes jusqu’aux guerres. Le Baromètre 2013 y ajoute des cartes des dynamiques des conflits pour le Nigéria, le Mexique, le Pakistan et l’Irak. Voici donc une petite présentation des principaux faits saillants.

Pour mieux comprendre comment s’organise la fabrication d’un tel baromètre et les sources utilisées, voici un petit entretien avec Laura Schelenz qui dirige le groupe de travail « Conflits dans les Amériques ».

Le Baromètre des conflits, méthodes et équipes (1)

Les Baromètres des conflits sont-ils comparables d’une année sur l’autre ? Au fil des années, avez-vous modifié les sources et méthodes et si c’est le cas en les pondérant pour que les Baromètres soient comparables ?

Laura Schelenz : L’HIIK fait tout son possible pour que les Baromètres de conflits puissent rester comparables. Malgré tout, les données sur les conflits étant révisées en permanence, même celles qui concernent les années passées, il est possible que des informations présentées dans la nouvelle édition diffèrent des précédentes. A cela il faut ajouter le changement d’approche de l’HIIK en 2011 suite à l’évolution de la Méthodologie d’Heidelberg. Pour augmenter la fiabilité des données, nous avons abandonné l’approche purement qualitative pour adopter un mixte d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. On peut considérer que les Baromètres publiés depuis 2011 sont comparables, même si nous révisons sans cesse notre travail pour en expurger les lacunes précédentes. S’agissant des sources, nous nous référons aux principales agences internationales de presse comme le New-York Times et la BBC, ce qui nous permet de bénéficier en continu de leurs rapports qui sont de grande qualité. Il faut ajouter que l’avancée des agences spécialisées couvrant exclusivement telle ou telle région du monde, fournit à nos chercheurs la possibilité d’approfondir leurs connaissances et de suivre le développement des conflits en dehors des médias « grand public » (mainstream).

Quelle est la part de big-datas et de données issues de la presse ?

Laura Schelenz : La plupart du temps, nos chercheurs utilisent des sources ouvertes. Ces sources comprennent des médias grand public – dans certains cas nous les utilisons peu d’ailleurs – mais surtout des rapports d’experts locaux. Depuis que notre équipe se compose de chercheurs provenant d’une grande variété de pays, les textes du Baromètre des conflits reposent sur des informations locales, dans la langue maternelle. En outre, de nombreux chercheurs qui ont travaillé à l’étranger entretiennent des relations avec des experts régionaux qui aident à évaluer les actions des conflits qui ne sont pas largement couverts. Enfin, nous utilisons des bases de données d’information et nous sommes toujours en contact avec d’autres instituts de recherche pour comparer nos résultats.

Le Baromètre s’oriente t-il vers une version prédictive ?

Laura Schelenz : Certaines tendances se répètent chaque année. C’est le cas, par exemple, des affrontements violents entre les cartels de la drogue ou les gangs et les gouvernements en Amérique latine ou des tensions actuelles entre différents groupes ethniques en Afrique sub-saharienne. Cependant, même s’il est possible d’identifier des tendances, on ne peut prédire la dynamique des conflits. Voilà pourquoi il est important d’examiner chaque acteur et chaque sujet de façon critique chaque année.

Sur l’équipe : quelle est la moyenne d’âge et le nombre de chercheurs ?

Laura Schelenz : L’HIIK compte environ 150 membres, y compris l’équipe de direction (les chefs des groupes de travail) et le conseil d’administration. Nos chercheurs sont des étudiants ou des doctorants, et des personnes travaillant dans des domaines voisins comme les agences allemandes de développement. Bien que je ne dispose pas de documentation à ce sujet, je dirais que la moyenne d’âge ne dépasse pas 30 ans.

Les tendances 2013 (2)

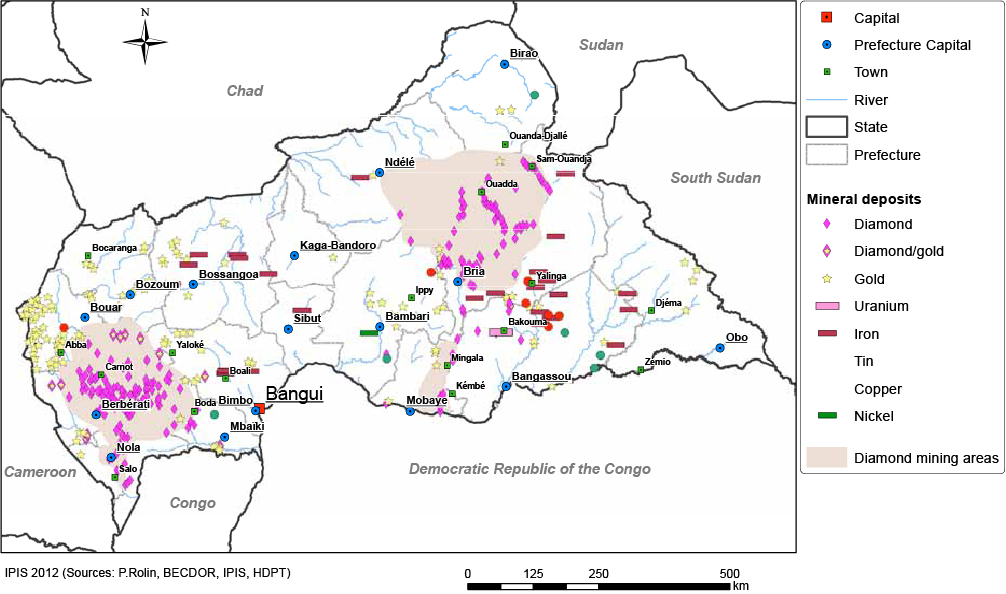

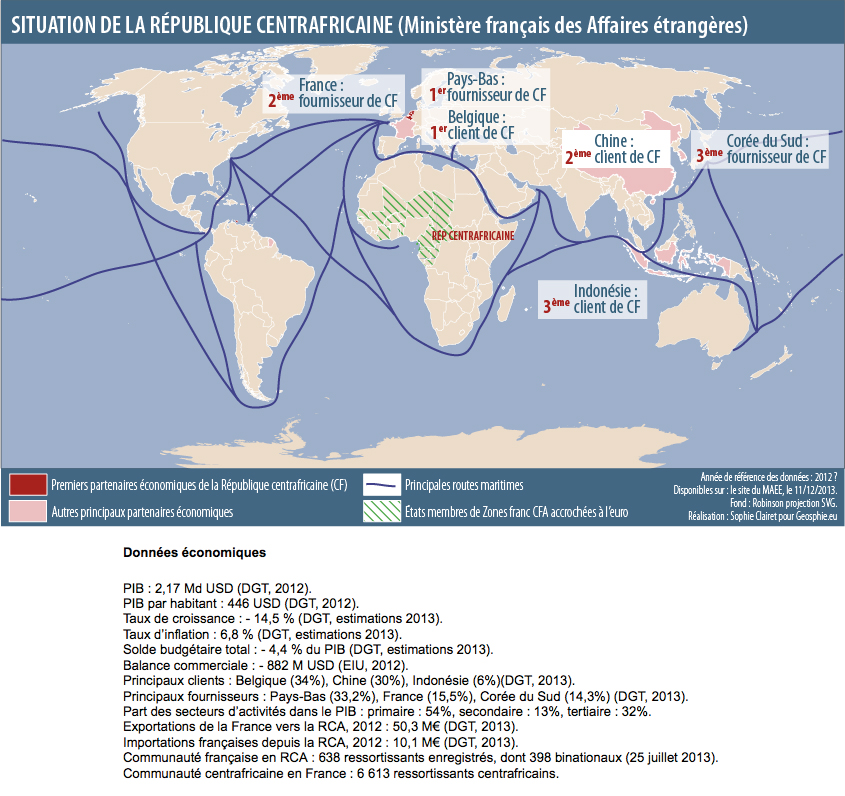

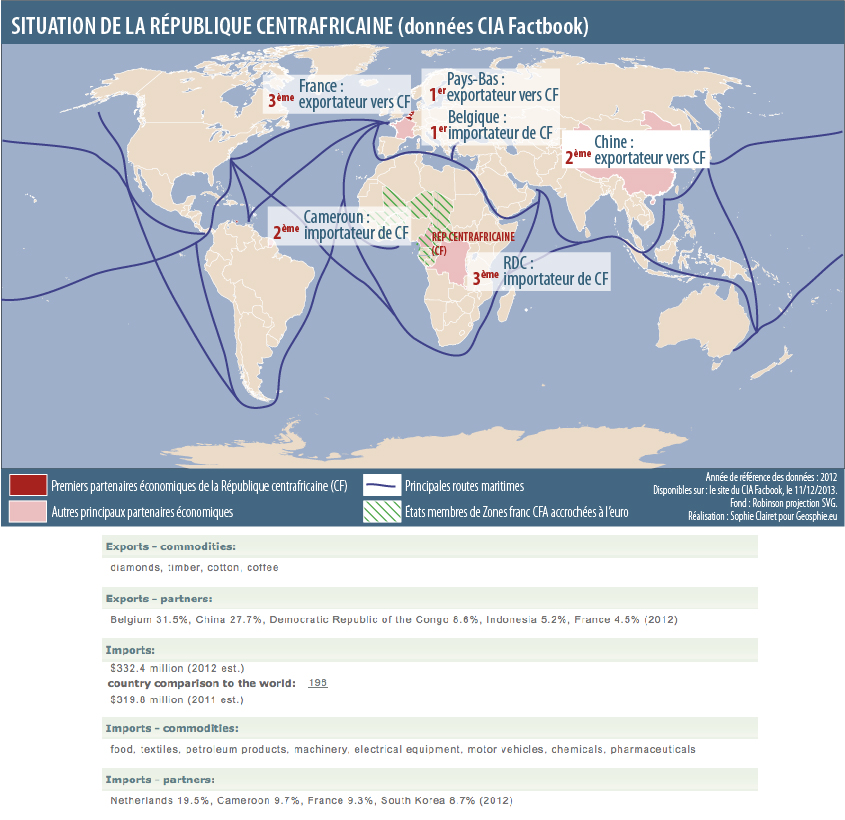

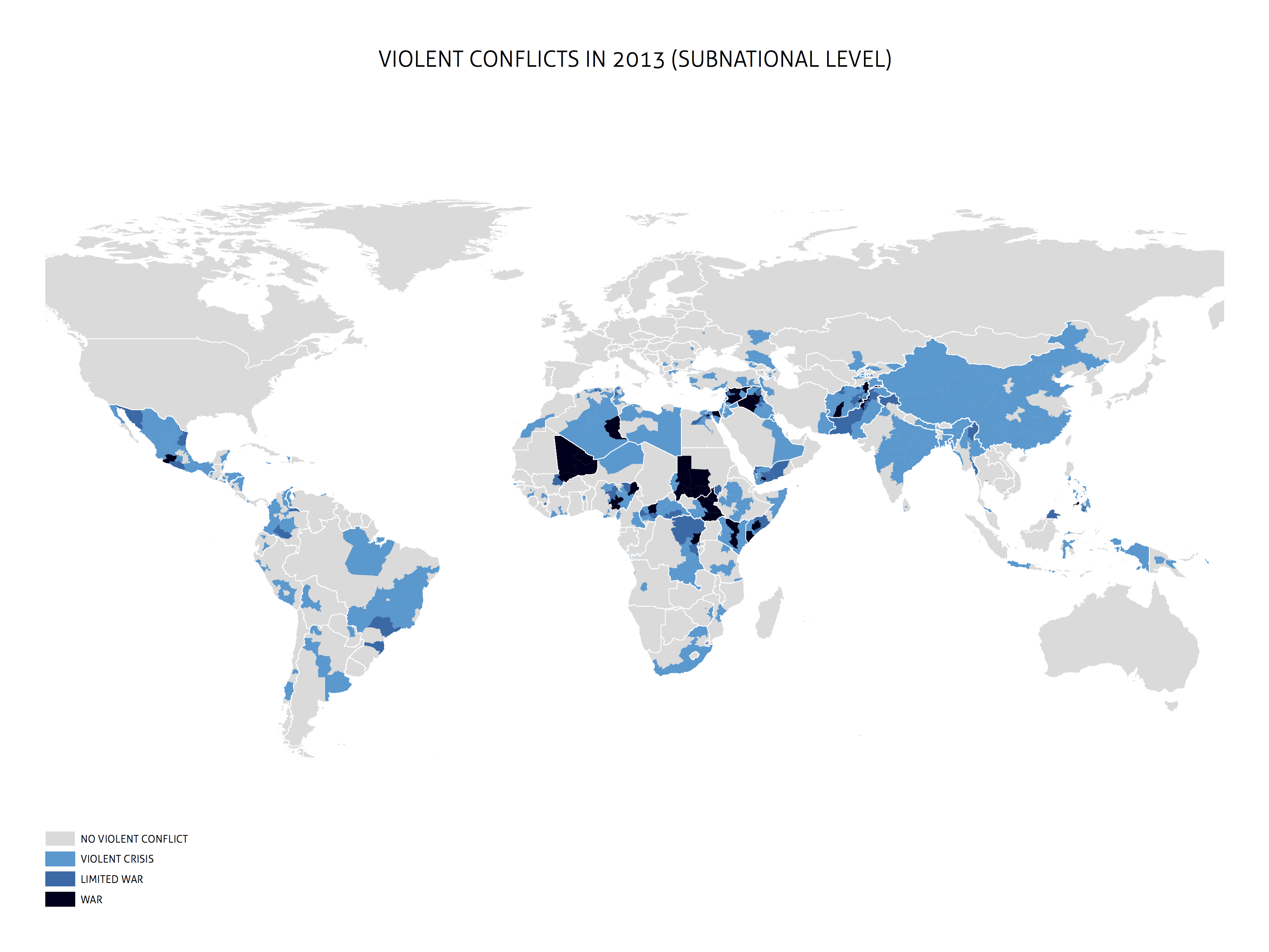

Le Baromètre des conflits 2013 dénombre 414 conflits politiques (contre 396 en 2012), 45 sont très violents (43 en 2012) – dont 20 guerres (18 en 2012). Avec 11 guerres (une première pour un tel score dans la région), l’Afrique subsaharienne arrive en tête des conflits très violents. Simon Ellerbrock, chef du groupe de travail « Conflits en Afrique subsaharienne » précise que « l’énorme hausse du nombre de conflits très violents est due en partie à l’amélioration en permanence de la qualité des données disponibles ». Le Soudan et le Soudan du Sud comptent à eux seuls cinq guerres. » En Décembre, une nouvelle guerre a éclaté entre les partisans du Président du Soudan du Sud Salva Kiir et son ancien vice-Président Riek Machar – faisant des milliers de morts. Dans la République de Centrafrique voisine, un pouvoir de transition s’est installé après la chute de Bangui aux mains des Séléka. Les opérations militaires menées conjointement par le gouvernement de la République démocratique du Congo et les brigades d’intervention de l’ONU ont abouti à un affaiblissement significatif des rebelles du M23. Au Mali, le gouvernement a réussi à reprendre le contrôle de grandes villes dans le nord du pays avec l’aide des troupes françaises, bien que des batailles aient continué contre des groupes islamistes nouvellement constitués. La guerre en Somalie a conservé le même niveau de conflit très violent, comme le Nigeria. Dans les Amériques, la violence a continué entre l’État mexicain et différents cartels de la drogue. En outre, des centaines de groupes d’autodéfense se sont formés dans le sud-ouest du pays, en lutte contre les cartels de la drogue et le gouvernement. (En regardant la carte de 2012, on note cependant un éloignement des violences par rapport à la frontière des États-Unis, ndlr). Pour la première fois depuis 2010, la Baromètre n’enregistre pas de conflit interétatique très violent, le conflit entre le Soudan et le Soudan du Sud étant plutôt en désescalade. Néanmoins, onze crises interétatiques violentes sont relevées, comme entre la Syrie et Israël ou les escarmouches en forte hausse le long de la frontière indo-pakistanaise.

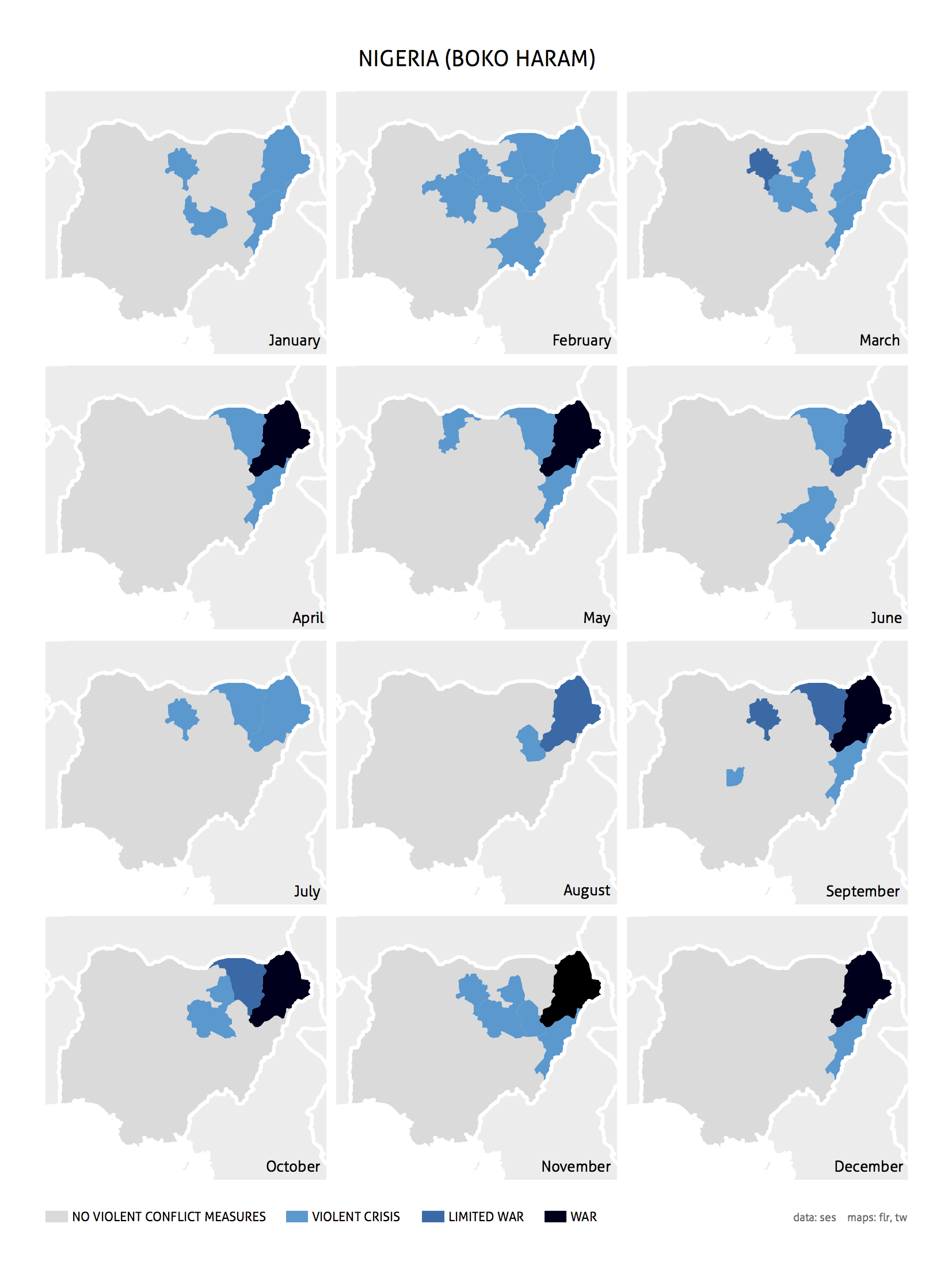

Voici l’évolution au fil de l’année des dynamiques du conflit entre Boko Haram et le gouvernement nigérian, un conflit qui dure depuis 2005. Les affrontements entre le groupe islamiste Boko Haram et le gouvernement, principalement observés dans les régions du nord-est du pays, ont fait plus de 1 200 morts pour la seule seconde moitié de l’année seulement.

En guise de conclusion, ajoutons qu’il est important de se référer aux sujets sur le Baromètre mis en ligne sur Geosophie l’an passé pour comprendre la méthodologie dans le détail et visualiser les cartes de 2011 et 2012. Il est difficile de présenter sur ce blog toute la richesse de ce baromètre, d’où l’intérêt de le charger en ligne sur le site de l’HIIK. Enfin, j’insisterai sur toute la richesse humaine d’une telle entreprise qui se joue sur des années (depuis 1945) : de jeunes chercheurs associés concrètement à l’élaboration d’un outil en évolution permanente pour analyser les conflits, à partir d’une large palette de sources – médias de tous types, chercheurs de terrain, agence de développement… Voilà un bel exemple de capitalisation intelligente de l’information qui traverse les chapelles et les générations et dote l’Allemagne d’une véritable expertise.

Sophie Clairet

Notes :

(1) Propos recueillis et traduits par Sophie Clairet.

(2) Principales conclusions du Baromètre des Conflits 2013 issues du Baromètre et du communiqué de presse.

Pour aller plus loin